“Там, где Вахш и Пяндж, слившись, образуют Аму-Дарью, на самой границе с Афганистаном археологами обнаружен согдийский дворец, первая раскопанная комната которого заполнена изделиями из слоновой кости, золота, драгоценных камней. Раскопки продолжатся следующим летом.” Ночью мне вслед помахала мечом Волгоградская женщина с кургана. А утром, едва приподнявшись на боковой полке поезда “МОСКВА – ДУШАНБЕ”, я увидела караван верблюдов, белых в белой степи. Больше, в течение всего путешествия, ни одного верблюда я не встречала.

На четвёртый день пути в поезде кончилась вода. Но и без того совершенно мокрая, сошла я на перрон таджикской столицы. Останавливаясь возле каждого ларька с газированной водой, в рубашке, плотно прилипшей к телу, добралась до института истории Таджикистана. Было начало июля, выездной сезон в разгаре, все экспедиции давно на местах, в институте пусто. Положение в Афганистане ухудшилось. Раскопки в Тахти-Сангине отменены. Родители как раз дали мне денег на обратный билет.

Но дело-то всё в том, что Абдулло Кенжеевич по болезни не смог выехать весной, как другие, и, случайно проходя мимо меня по коридору и услышав, о чем речь, сказал, что завтра едет копать в Ленинабадскую область, и ему, пожалуй, понадобится повар. Я, несмотря на безвыходное положение, наотрез отказалась готовить. Абдулло Кенжеевич вернулся через пять минут и, кивнув: “Ну, там посмотрим, – дрожащими руками перелистал мой паспорт.

Вечером на квартире у художника Сергея, который ехал с нашей машиной, но в другую экспедицию, мы посмотрели художественный фильм “ВОЙНА И МИР”, дублированный таджикским ТВ. Все: и Пьер, и Наташа, и Болконский, и княжна Марья издавали гортанные звуки, сохраняя при этом все свои дворянские приколы. Утром жена, с грудным ребёнком на руках, кричала на Сергея, плакала. У него была неплохая коллекция древних согдийских украшений, впрочем, как и у всех археологов.

В трейлере, кроме Абдулло Кенжеевича, Сергея и меня, ехали ещё два школьника, Игорь и Салим, рабочие нашей экспедиции. Лёжа на горе матрацев, мы высовывали головы над кабиной водителя. Меня стошнило на втором перевале.

Приехали на место ночью. Поставили раскладушки в темноте и легли спать прямо под звёздами. Слева от меня устроился Сергей, справа – начальник экспедиции. Я, лёжа на спине, стянула, как бы невзначай, одеяло с левого бока, а Сергей долго и тихонько постанывал, повернувшись ко мне лицом.

Оказалось, что мы спали в русле пересохшей на лето речки – сае. Река ещё не вовсе высохла, дно было вязким, и посередине оставалась довольно большая, хоть и неглубокая лужа. Через три дня почва затвердела и потрескалась. А пока художник Сергей с жалостью смотрел, как я помогаю доставать продукты к завтраку, увязая в глине высокими каблуками модельных ярко-красных туфель, единственной обуви, взятой мною в путешествие. Эти каблуки впоследствии помогали мне карабкаться на такие кручи по сыпучему песку, что я понемногу убеждалась в правильности своего выбора.

В тот же день были поставлены палатки на узкой полоске земли под деревьями между саем и хлопковым полем. Но спали мы всегда под открытым небом, глазами в звёзды.

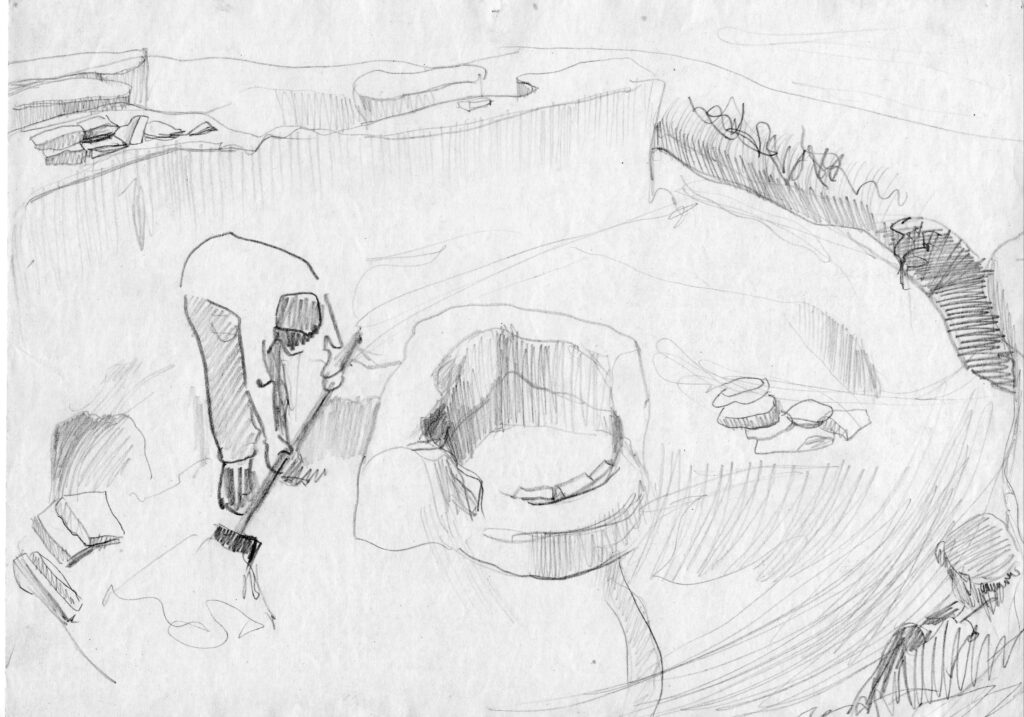

Через три дня моего пребывания в Таджикистане произошла акклиматизация, и одежда на мне стала сухой. Загорать не разрешили, этого не одобрил зашедший в гости к нашему начальнику милиционер: всё-таки Восток, глубинка. Но и поваром я не стала. Как только Абдулло Кенжеевич увидел моё лицо во время приготовления обеда, так и, вздохнув, взялся за дело сам. А мне он заказывал рисовать на больших ватманах виды раскопок, склепов, окрестных холмов с водопадами.

В первые же дни Абдулло уехал в Ленинабад вместе с Сергеем, и мы с ребятами устроили пир, ведь приезд надо было отметить. Мальчишки выкопали из земли припрятанную заранее бутылку вина, я достала гитару. А чуть позже появились двое местных с косами (острыми, железными, через плечо). Я с испугу залезла в палатку, за мной Салим для охраны. А Игорь стал принимать гостей: «Чой махурем?» Косари не отказались. А может быть, это у них были серпы, не помню. И наверняка уж их интересовала я. Салим не выдержал, наконец, оставил меня одну и пошёл на выручку к Игорю. А я так и таилась, пока парни мирно не ушли восвояси.

Мальчишки поставили мою раскладушку между своими. Так принято в открытых лагерях. И каждый вечер совершался ритуал. Сначала ложились они, затем я садилась, снимала рубаху, и мальчики, замерев, несколько секунд созерцали мою голую спину. Позднее, когда мы поссорились, и я забрала свою раскладушку и поставила отдельно, они восприняли это как оскорбление, а Абдулло Кенжеевич сразу предложил мне переместиться к нему. Но я день ото дня отодвигалась всё дальше и дальше.

Наш новый поварёнок Гани, семнадцати лет (выглядевший на десять), садился на краешек моей одинокой постели, держал мою руку в своей и повторял: «Света, Света…» Он почти не говорил по-русски, но очень хорошо готовил. Жил он в соседнем кишлаке Ширин, и у него был брат Гафур, одиннадцати лет (выглядевший на шесть). Гани был, конечно, в меня влюблён. Меня полюбили и девочки, собирательницы хлопка в пёстрых платьях. Они приходили в перерывах между работой и танцевали для меня, отбивая ритм по донышку медного таза, и всё говорили: «Какая ты красивая!» У таджиков был тогда, что ли, комплекс неполноценности. Гани тоже говорил мне: «Таджикский кызбала – некрасивый, ты – красивая». А однажды, когда я вопреки милицейским запретам сидела в купальнике на самодельной скамейке, сторожа лагерь до приезда наших с цистерной чистой воды, ко мне пришёл ещё один таджикский юноша (выглядел на двенадцать), осторожно сел рядом, а я о чём-то принялась болтать. Он не понимал, улыбался и придвигался чуточку ближе. А потом, держа руку между своей и моей ногой на скамейке, внимательно слушая меня, едва-едва, чтобы я как бы не заметила, стал водить по моему бедру мизинцем. Как он тащился, бедный мальчик, ведь им не дают смотреть на голых девочек до самой женитьбы!

Восторг переполнял мою душу. Мы уходили на раскоп с раннего утра. Грандиозный мёртвый город на обрыве и таинственные склепы в отвесной стене, легендарная земля, которую можно копать на любом холме, находя везде реликвии погибшего Согдийского царства. Мои юные друзья тоже были настроены романтически, они страстно мечтали откопать клад, найти золото. Они и копали как одержимые, иногда тайком выходя на раскоп в отсутствие начальника экспедиции. Но в результате находили только черепки, иногда покрытые цветной глазурью, и наконец, неразбитый, но пустой глиняный кувшин, который Абдулло Кенжеевич отобрал у них и доверил нести в лагерь мне, боясь, что мальчишки разобьют. Он просил меня помыть кувшин в потоке воды, прыгающем с вершины холма по уступам и вымоинам. Но когда я опустила хрупкий сосуд в воду, налетевший камушек отбил кусочек узенького горла. Мальчики затаили недовольство, настроение их день ото дня портилось. Однажды они отказались от еды, всегда вкусной и разнообразной, приготовляемой старательным Гани, который, впрочем, копил деньги на мопед /или мотоцикл/.

На раскоп мы брали с собой чайник кипячёной воды, на весь день его, конечно же, не хватало, и местные малыши притаскивали нам снова полный чайник, но с арычной водой. С тех пор до конца поездки я беспрерыво мучилась животом. Но самым сильным ощущением, испытанным мною на Востоке, была жажда. По дороге с раскопа иногда я забиралась в струи водопада, в поток с силой перемещающихся в воде мелких камней, лежала там несколько минут, ожидая себе на голову камень покрупнее, и от страха и смелости громко пела:

– Мы красные кавалеристы, и про нас

Былинники речистые ведут рассказ

О том, как в ночи ясные,

О том, как в дни ненастные

Мы гордо, мы смело в бой идём!..

А чаще просто ложилась в грязный арык во всей одежде, – что я испытывала при этом, поймёт человек или животное, испытавшее то же самое.

И огонь, и воду, и медные трубы, вернее одну огромную рыжую трубу удалось мне пройти там же, в кишлаке Ширин и запомнить на всю жизнь. Затащили меня в неё Абду-Гани и Абду-Гафур, о которых я упоминала раньше. Огромная длинная ржавая труба тянулась через глубокий широкий котлован, соединяя канал, в котором Абдулло Кенжеевич заставил нас мыться. Ловкие узбекские мальчики развлекались, легко перемещаясь внутри этой трубы с одного края котлована на другой. Гани пригласил меня принять участие в очередном путешествии. Я нырнула вслед за ним в тёмное жерло, сзади страховал Гафур. Передвигаться надо было, согнув спину и колени, навстречу тёк мелкий, но настырный поток воды и лёгких камушков. Почти сразу нас окружил мрак. Очень скоро мне захотелось разогнуться, вытянуть ноги и вообще оказаться снаружи. Но кругом была тьма, выгнутый позвоночник шаркал по раскалённой солнцем трубе, то и дело прижигающей содранную кожу, ноги устали бороться со встречным потоком. Я, скрепив волю, шла вперёд очень медленно, силы быстро кончались. Гани за это время успел добежать до конца и вернуться ко мне. Я взмолилась, села, не в силах переставлять ноги и терпеть боль в спине. Встревоженные мальчики предложили идти обратно, по течению, но мы прошли уже больше половины трубы, и я пришла в отчаяние. Через несколько минут, преодолев усталость, в сопровождении верной охраны снова двинулась вперёд. Совершенно измученная, напуганная, дрожащая от напряжения, я увидела свет в конце тоннеля и поклялась ни за что, никогда не подходить ни к каким трубам. Я приходила в себя на зелёной травке, а тем временем пора было уже возвращаться в лагерь. Мальчики пригласили меня в обратный путь. Они стояли у ржавого жерла, ожидая. Обход очень далёк, несколько часов пути. А тут труба. Видя моё замешательство, Гани предложил другой путь, не внутри, а поверху и продемонстрировал мне, как легко и быстро это делается. После мучительных раздумий я рискнула ещё раз. Уверенно шагала за ребятами мокрыми ступнями по горячей круглой поверхности. Но, конечно же, на середине посмотрела вниз на пятнадцатиметровую глубину, поняла, что мокрые ноги скользят, труба покатая, и замедлила шаг, а там и вовсе стала переступать бочком. Подошвы сразу же начало прижигать, нельзя было останавливаться, но и двигаться быстро я уже не могла. Наконец, я опустилась на четвереньки, проклиная себя, трубу, таджиков и чуть не воя от ужаса. Передвигаться стало гораздо более неудобно, опасно, и я едва ползла. Ещё раз пройдя границу отчаяния, подбадриваемая пацанами я встала и прошла проклятую трубу во второй раз.

Течёт вода и высятся горы.

А вокруг тишина и солнце…

И дворцы засыпает песком…

Я шла вечером по дороге, ведущей от кишлака к посёлку Куркат, просто так. Меня нагнал трактор. Добродушный таджик кивнул, – садись, мол, – прокачу! Я села, и мы затарахтели. Я-то думала, – прокатит и высадит, пойду обратно. А он думал, – я прокачусь немного и сойду, вернусь вниз по дороге. Так никто никого не остановил, и мы оказались уже возле самого посёлка. Я спохватилась выходить, но уже темнело, а идти далеко, и таджик, молча покачав головой в тюбетейке, повёз меня по узким улочкам к своему дому. Нас встретила жена, грязная, подобострастная, ещё молодая женщина. Что он ей объяснил насчёт меня, не знаю. Нежданную гостью усадили на деревянный настил посредине двора и включили телевизор. Весь вечер я слушала таджикские новости, выступления таджикских чиновников и прочие передачи по-таджикски, сидя как делегатка на гостеприимном подиуме; хозяин с пришедшим из любопытства соседом –- там же, ближе к телевизору. Рядом мычала корова, блеяли овцы, время от времени сновала женщина, молча, понуро, непрестанно выполняя домашние обязанности. Наконец, был подан дымящийся плов с парным полусырым овечьим мясом, катык /кефир/, нон /хлеб/ и овощи. Я очень проголодалась. Кроме того, меня весьма развлекало неожиданное моё приключение, открывающее мне новый незнакомый мир, впрочем, в те дни открытия эти наполняли мою душу почти беспрерывным восторгом. И тем не менее, вечер тянулся медленно, мне нечего было делать, а двое мужчин /так, видимо, должно было обращаться с женщинами/ ни разу не обратили на меня своего внимания и не попытались заговорить, хотя между собой беседовали оживлённо. Однако пришло время, и мне кинули рогожку на терраске возле дома рядом с чумазыми хозяйскими детьми, не помню, сколько их было. Хозяева ушли спать в дом, гость распрощался. Сверху на меня кинули другую рогожку. Но, очевидно, её сняли с одного из детей, так как ночью замёрзший мальчик начал стаскивать её с меня безо всяких церемоний. Я вцепилась в домотканое одеяло изо всех сил. Тогда он проделал то же самое с другим соседом, но так же безрезультатно. И мы снова уснули.

Утром рано тракторист тронул меня за плечо: «Сестра, вставай!» Мы сели в кабину, с нами же забрался и старший его сын. Я попросила остановиться, не доезжая лагеря. Таджик протянул мне газетный свёрток с хлебом и виноградом. Я подумала, что это жена собрала им на обед, и решительно отказалась. Тракторист нахмурился и с досадой, даже чуть угрожающе протянул мне свёрток. Мальчик смотрел безучастно. Я поблагодарила. Узбек не изменил недовольного выражения лица и, не попрощавшись, уехал. Отказываться от подарка или угощения – оскорбление. Скоро и мы уехали отсюда. Абдулло Кенжеевич серьёзно заболел, и мы с ним так и не успели встретить рассвет в пещерах на холме, куда он давно предлагал мне отправиться вдвоём.

А перебросили нас в Шахристан. Нового начальника звали Рахмудин Зубайдович. И там всё было по-другому. Это была уже полноценная экспедиция. Здесь жили или приезжали-уезжали и научные сотрудники, и художники, и архитекторы, и фотографы. Поселилась я в палатке с двумя молодыми женщинами, Татьяной и Замирой, которые частенько пили по вечерам с заезжим фотокорреспондентом душанбинской газеты Узаковым. Он уговаривал меня полуобнажиться для снимка на фоне древнего города, но я сильно стеснялась своей худобы и исключительно поэтому отказалась. Тогда он стал заводить разговоры о съёмках заката на раскопках. А однажды утром предложил мне поменяться куртками перед тем, как ехать на раскоп, поскольку моя была потяжелее, а в рубашке было ещё холодно. Перед обедом, когда все спускались с холма к лагерю, Узаков задержал меня и потребовал вернуть свою куртку, надетую на голое тело, и немедленно снял с себя мою. Мне нужно было сделать то же самое, но я схватила куртку, скрылась в ближайшем раскопе, спиной к нему переоделась и, отдав его одежду, пошла с ним вместе вниз. Фотограф не проронил ни слова, в лагерь мы пришли порознь, больше он ко мне не подходил и вскоре уехал в Душанбе. Я терзалась раскаянием. Но дни мои по-прежнему были переполнены впечатлениями, я всё так же постоянно мучилась животом, играла на гитаре и часто после ужина одна отправлялась рисовать древний город на закате.

Так же сидела я перед этюдником на песчаном бугре, как вдруг увидела молодого таджика, улыбающегося мне с почтительного расстояния. Пока я рисовала, он, как шакал, ходил вокруг меня большими кругами, то появляясь в поле моего зрения и неизменно улыбаясь, то исчезая за холмом. Тем не менее, круги сужались. Когда я закрыла этюдник, вдруг улыбка возникла прямо передо мной, рука сдвинула длинный козырёк моей кепки на нос. Я поправила кепку, взглянула на нахала. И что же? В следующее мгновение я уже лежала под неизвестным молодым человеком из города Шахристана, сжимая правой рукой ремень этюдника. Удивление моё стремительно перерастало в яростное негодование. Свободной левой рукой, вложив в это все силы своего организма, я вцепилась в его свободное правое ухо. Правой рукой я сунула этюдник ему под рёбра, но с меньшей силой, и сказала: «Ах ты, гад!» Таджик вскочил на ноги, держась за ухо. Я быстро поднялась. Парень попятился. Мне стало страшно и очень захотелось убежать. Но я стояла, как вкопанная, в угрожающей позе и продолжала выговаривать тихим голосом проклятия и угрозы. Таджик пятился, поглядывая на меня, затем повернулся и побежал, всё так же держась за ухо. Меня так и подмывало рвануть в обратную сторону, но я стояла с дрожащими коленками и махала ему кулаком вслед. А он бежал и оглядывался, оглядывался. Наконец, и я повернулась, сделала несколько неторопливых шагов, но опять остановилась и прокричала ему вдогонку что-то о «наших ребятах», которые ему «покажут». Парень убегал. Тогда я быстро пошла в сторону лагеря, а весь остаток пути бежала в позорном страхе. Там я почему-то никому о происшедшем не рассказала.

Вскоре после отъезда архитекторов /супружеской пары/ отмечали день рождения начальника экспедиции Рахмудина Зубайдовича. Поведение архитекторской четы было весьма необычно для традиционных отношений в таджикской семье. Муж, тихий интеллигентный человек, с необъяснимой для окружающих подобострастностью относился к своей супруге, оказывая ей чуть не королевские почести. По-моему, он даже носил всё время за нею стул и, едва та останавливалась, усаживал её, а сам стоял рядом, ожидая или скорее ловя жест, слово или намёк на некоторое желание. Они были сравнительно молоды, говорили, что у них есть дочь. Муж почтительно обращался к жене на Вы, она, кажется, никак к нему не обращалась или говорила строгим голосом, но положением своим была очень горда, и это смазывало впечатление. В день рождения Рахмудина заходивший к нему частенько в гости местный коренной житель Абдулло, лет шестидесяти, страшно напился, бил себя в грудь и ругался в сердцах вслед уехавшему архитектору. «Как он мог, как он мог, – повторял старик, – так опозорить мужчину перед женщиной! Мне всё время так и хотелось дать ему в морду!» Абдулло невозможно было успокоить. Весь вечер он вспоминал, причитал и плакал. Рахмудин тоже напился. Но его занимала другая проблема, он безуспешно пытался поймать меня в темноте палатки и проститься самым нежным образом, ведь на следующий день я ехала в Пенджикент с рекомендацией к Абдулло Исхаковичу Исхакову.

Время моего найма в экспедицию закончилось, но мне посоветовали не уезжать, не посмотрев самое древнее из раскопанных на территории Таджикистана согдийских поселений в Саразме возле города Пенджикента, знаменитого в свою очередь самыми грандиозными раскопками, тогда ещё проводимыми Ленинградской Эрмитажной экспедицией. Тяжким похмельным утром Рахмудин Зубайдович поставил меня на трассе с вещами, поговорил с местным милицейским князьком из ГАИ, имевшим, как и многие его собратья по профессии, здесь, в Средней Азии неограниченную власть над простыми колхозниками и горожанами. Я была оставлена на его попечение, и можно было не сомневаться, что судьба моя устроится положительно. Однако уже начало припекать солнце, вот уже проехал на обед грузовик с дальнего раскопа, помахав мне руками, а я всё переминалась с ноги на ногу в ожидании попутки на Айни. Останавливаемые милицейским баем редкие машины не ехали в нужном направлении, кроме, наконец, попавшегося в ловушку, запыхавшегося газика, всё заднее сиденье и багажник которого были завалены дынями. Хозяин товара долго упирался, что-то доказывая, но начальство, небрежно помахивая жезлом, подозвало меня, усадило на переднее сиденье, согнав чумазого худенького мальчика назад на дыни и записав предусмотрительно номер машины. Водитель, не проронивший во всю дальнейшую дорогу ни слова, хмуро тронул. Мы погнали на перевал. Торговец дынями действительно гнал, либо торопясь, либо издеваясь надо мною, либо по привычке. Я висела над бездной справа от него, не видя под собой дороги, на которой впритык могли разъехаться две встречные машины. Лихо и мрачно крутя виражи, он не тормозил, как полагается, на поворотах, и, когда, в очередной раз не просигналив, он резко шарахнулся в сторону пропасти от встречного, из-за выступа скалы, грузовика, я обмерла, вжимаясь в сиденье, поздравив себя с окончанием пытки только у подножия горы. Остов легковушки, зацепившейся за кривое дерево, торчащее на почти отвесном склоне, теперь грозил мне только воспоминанием об острых ощущениях дня.

Вечерело, когда я добралась цивильным автобусом до Пенджикента. Бросив, с разрешения Бориса Маршака /зав. Отделом искусства Востока Гос. Эрмитажа, племянника Самуила и руководителя экспедиции/, этюдник и сумку с выпирающими из неё бычьими рогами – на веранду, я отправилась на поиски резиденции Исхакова. Встретил он меня не очень приветливо, но поразмыслив, гостеприимно распахнул двери, предложив пожить недельку, исполняя работу художника. А на следующий день и прочитал целую лекцию, водя по небольших размеров, но действительно интереснейшим древним руинам Саразмских поселений. Я начала работать. К пенджикентцам наведывалась редко, но подружилась со студентами «Мухи», проходившими там летнюю практику, видела восстановленную буквально из крупиц и пыли живопись, осыпавшуюся со стен храма, и огромный песчаный город, тщательно скоблимый, обметаемый и копируемый на бумагу юными прикладниками.

Тут же случился и День археолога, справляемый необычайно весело, остроумно и пышно, и обязательно в национальных традициях восточной кухни. Капустник, учинённый под руководством одного из сотрудников Эрмитажа, отъезжающего ранним утренним рейсом на конференцию в Италию, закончился общим купанием артистов в квадратном водоёме посередине двора. Зав. отделом Западно-Европейского искусства, работающая здесь поваром, как дилетант в области искусства Востока, выбивалась из сил. Над пловом священнодействовали целым коллективом. Я уже поняла преимущество еды плова руками, а поварёнок из Саразма научил меня хитростям его приготовления. Ночью студентка Маша танцевала под луной на кабине трактора, отбивая такт на дойре, проштампованной олимпийским Мишкой, поскольку то был год Московской Олимпиады.

Мой саразмский начальник почти не замечал меня, но, однажды, когда его жена уехала к родственникам, а дочь крепко спала на веранде, он решил устроить ужин на двоих с вином и ярко-красными помидорами. Я сидела на подстилке, учёный-историк – на стуле перед телевизором, разгорячился от вина. Размахивал короткими ручками и ножками и тыкал пальцами в экран, заливисто хохоча: «Ну и коротышки эти япошки! Умора! Ха-ха-ха!» Иногда он подбегал и гладил меня по голове, уговаривая выпить ещё. Потом вдруг набросился и, пыхтя, пытался повалить. Это было так неожиданно грубо, что я заплакала от обиды, отбиваясь и закрываясь руками. Он зашикал, я повысила голос. Ужасно напуганный и смущённый Абдулло, оглядываясь на веранду, где спала его дочь, начал причитать и успокаивать меня. Всё ещё всхлипывая, я дала проводить себя до раскладушки и легла, а профессор укрыл меня дополнительным одеялом и ещё несколько раз выходил поправить его, что-то извинительно бормоча. На следующий день пришло известие о смерти его матери, он уехал, оставив мне денег на обратный билет, и я отбыла в Самарканд, находящийся в часе езды оттуда.

Собственно, рассказать осталось немного. В Самарканде жил мой двоюродный брат, и я рассчитывала пробыть у него оставшиеся до моего отъезда три дня. Но адресное бюро в выходной день не работало, и я зависла возле телефонной будки у гостиницы «Ленинград». Тут со мной познакомились Изик, Мэрик и Раушан, случайно принявшие меня за польку из недавно прибывшей группы туристов. Раушан оформил мне номер в гостинице, и мы с ещё двумя «польскими туристками» отправились осматривать достопримечательности города.

Вечером в номере я познакомилась с соседкой по фамилии Язатья-Зади, которая «побазарила с родными» и сбежала сюда на ночь. Больше мне повидать её не довелось. На следующий день на всякий случай я сказала Раушану, который оказался двадцатилетним мастером из соседней парикмахерской, что спать с ним я не буду. «Конечно, конечно, – ответил Раушан, но через минуту, красный как рак, страшно обиженным голосом: «Почему?!»

От гробницы Тамерлана я шла одна, и в моих продублённых в экспедициях, прицепленных на подтяжки авизентовых брюках, сшитых из материи, которая у меня на родине идёт на чехлы для экскаваторов, и в красных модельных туфлях со стоптанными набок каблуками Акбар принял меня за американку. Во время прогулки по красивейшему городу мы встретили знакомую компанию, Раушан мрачно опустил голову. Одна из девушек, проходя, оглянулась: «Ты чего не здороваешься?» «Здравствуйте, – сказала я, но мне никто не ответил. Акбар был симпатичный парень, на мне была его тюбетейка, он предложил мне выйти за него замуж. Я спросила, нужно ли мне будет ходить в национальной узбекской одежде. Он, подумав, ответил: «Да». Подумав, я отказалась. «Ну, тогда давай так». «Что так?» – «Ну, раз ты замуж не хочешь». – «Нет, так тоже не хочу». – «Так чего же ты хочешь?»

Нам удалось отыскать улицу Сиябскую, где жил мой двоюродный брат, который в это время отдыхал в санатории, но меня приняли его жена и тёща, не имевшие до этого обо мне ни малейшего представления. В их саду росло пять видов персиков. Акбар отдал мне так и не распитую бутылку вина.

На ярких «бозорах» громоздились горы сладчайших дынь. Чифирь и «нас», рахат-лукум, узорная тюбетейка, самодельные ножи в разукрашенных кожаных чехлах, чапан и карта Таджикистана, всё это я погрузила в поезд «Самарканд – Москва», едва успев добежать с очередного рынка, прикупив ещё женские национальные штаны, оказавшиеся туркменскими.

Скрючившись на верхней полке, дописываю гуашью пейзаж: саразмский раскоп, по памяти; на остановках подставляю шею под струю холодной воды из шланга сердобольных вокзальных рабочих. На четвёртый день пути – температура вдвое ниже, чем в начале; за окном – непрерывный дождь, белые-белые утки, и что-то их много; на каждом новом вокзале проводники всё дороже загоняют длинные жёлтые дыни; по радио читают Есенина, да так проникновенно. А у меня в голове:

Бевафо йорам!

Карда гам борам,

Биш навай ошно,

Аз дили йорам!